春分

厳しい寒さも少しずつやわらぎ、

暖かい陽ざしに恵まれる日が増えてきました。

お昼の時間が延び、段々と夕方も明るくなって

あと少しだけでも、外でゆっくりしようかな、

そんな気分にさせてくれます。

今年の春分の日は、3月21日でした。

この時期はお彼岸でもあるので、

ご先祖様にお参りに行かれた方もいらっしゃるかもしれません。

仏教においては、西のかなたに極楽の世界があるとされ、

太陽がほぼ真西に沈むこの時期に、

その地にいるとされる、大切な人たちを偲ぶ日となったと言われます。

このように、太陽がほぼぴったり東から西へ移動する春分は、

季節の分け目を判断することからも、

古くから特別な日として考えられてきたようです。

それを肌で感じられる場所が、奈良にあります。

奈良県は磯城(しき)郡田原本町。

稲作のはじまりの時代とされる、

弥生時代の文化が見える町です。

奈良盆地の中央に位置し、平野が広がるこちらでは、

約二千年前に、大きな集落があったと考えられています。

中でも、「唐古・鍵遺跡」は、

平成11年に国史跡として指定され、

弥生時代を体感できる場として、

昨年4月には公園へと整備もされました。

特に目を引くのは、復元楼閣です。

大陸文化の影響もあるとされ、

小鳥や、くるりと巻いたデザインもおしゃれです。

公園には、散歩中の方々や、

子どもたちが楽しそうに遊ぶ姿も見え、

歴史を感じる憩いの場でもあります。

さて、このような大きな集落ができた背景に、

この地特有の現象も、関係があるのではないかとも考えられています。

それが、今回のテーマである「春分」です。

唐古・鍵遺跡から、少し南へ向かった場所に、

多神社(多坐弥志理都比古(おおにいますみしりつひこ)神社)があります。

こちらの神社は、

東に三輪山、西に二上山(ふたかみやま)を望み、

春分・秋分にあたる日には、

両山の中心を太陽が通る場所になるそうです。

そのため、境内からは三輪山の朝日を見ることができるそうです。

農耕集落の遺跡がある場所であるため、

かつて、季節をより強く意識したためなのでしょうか。

多神社の御祭神は、

神武天皇・神八井耳命(かむやいみみのみこと)ほか二座で、

神八井耳命を祖とする、

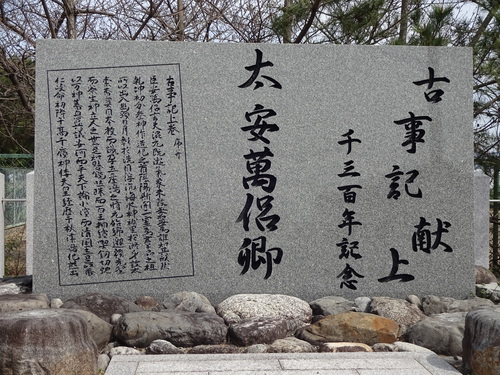

多氏出身の著名人・太安万侶(おおのやすまろ)が祀られています。

太安万侶は、

歴史を今に伝える「古事記」をまとめた奈良時代の官人で、

「日本書紀」の作成にも関わったとも言われます。

このような大プロジェクトを引っ張った功績から、

学問の神様としてもあがめられています。

徒歩数分の「小社(こもり)神社」にも祀られています。

弥生時代の集落から、

奈良時代の有名人まで、

長い歴史をけん引した多神社。

奈良盆地の中央、

季節の変化を感じられる、神秘あふれる場所です。

春を迎えた奈良にお越しの際には、

ぜひ訪れてみてください。