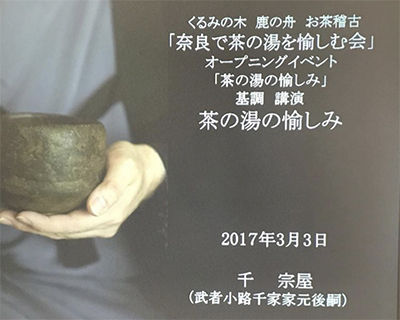

「茶の湯の愉しみ」 開催いたしました

3月3日(金)上巳の節供に、

お茶稽古「奈良で茶の湯を愉しむ会」の開講を記念して、

「茶の湯の愉しみ」と称したイベントを開催いたしました。

茶の湯講師 鳥井妙招先生によるお茶会では、

雛祭りに合わせて美しく設えられた繭の空間で、

心静かにお茶の時間を楽しんでいただきました。

ならまちの萬御菓子誂處 樫舎さんによる「上巳」のお菓子は、

菱形に五行の彩りが繊細に重ねられた意匠が素晴らしく、

今日の佳き日に華を添えてくれました。

その後、囀では、

桃の節句を彩る奈良の点心をお召し上がりいただきました。

午後二時半より、再び囀の会場にお集まりいただき、

今回、[鹿の舟]お茶稽古を始めるまでのご縁を繋いでくださった、

『奈良町情報館』藤丸正明さんに最初のご挨拶をいただいて、

武者小路千家若宗匠 千宗屋氏のご講演「茶の湯の愉しみ」がスタートしました。

講演では、これからお茶を学ぶ人に向けて、

茶の湯の発祥、茶の湯になぜ三千家が存在するのか、なぜ流派に入るのか、という素朴な疑問から、

日常におけるお茶の役割、昔から大切に受け継がれてきたお茶の心について、

わかりやすく例を挙げながらお話をいただきました。

茶の湯の発祥地は奈良。

その村田珠光によって綴られた「茶の湯 はじめの一歩」とも言うべき言葉を紐解きながら、

最後には、茶の湯における大切な心掛けを、

これから学ぶ皆さんへ向けたメッセージとしていただきました。

講演後には、石村由起子との対談も。

初めての茶の湯に対する想いを打ち明けながら、

これまでの暮らし、くるみの木を運営する中で大切にし続けてきた

「お客様に喜んでいただきたい」というおもてなしの気持ちこそが、

茶の湯にも通じる大切な心だということが確認される、温かで心強い時間となりました。

講演を終え、「茶の湯とは、今生きる人が今の気持ちで行う文化である」という言葉が

印象に残り、心に刻まれていました。

形式や目に見える部分ばかりにとらわれることなく、

「なぜお茶をするのか」と自分の内面に日々問いかけながら、

茶の湯の世界に一歩一歩足を踏み入れ、

この[鹿の舟]が経験を積み重ねていく場になればと思います。

当日ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。