奈良の茶がゆ教室 開催いたしました

立春を迎えた2月4日、「奈良の茶がゆ教室」を開催いたしました。

講師に飯田むつみさんをお招きし、

茶葉を入れる「ちゃんぶくろ」の作り方と、茶がゆの作り方を教わります。

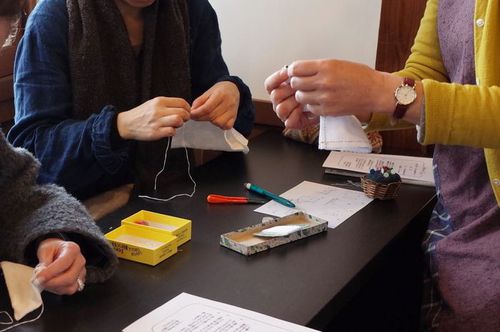

まずはちゃんぶくろ作り。

使い込んでも茶葉がこぼれないように、しっかりと縫い合わせていきます。

分かりにくい部分は、飯田さんがそれぞれのテーブルを回って説明をして下さり、

また、同じテーブルの人同士で縫い合わせの方法を確認し合いながら、

ちくちくと針を進めます。

早く完成した方は、他の方に手ほどきをして下さるなど、

自然と和やかな雰囲気が生まれていきます。

今回作っている、飯田さんが使い勝手がとても良いと仰る、

こだわりのちゃんぶくろは、使い込むほどにほうじ茶の色に染まっていきます。

更に使い込むことで、より黒っぽい深みのある茶色になると飯田さんは言います。

また、教室の最後に皆さまに召し上がって頂けるようにと用意していた生菓子を

店主が届けて下さり、少し挨拶をさせていただく場面もありました。

次に、茶がゆ作り。

和室に移動し、飯田さんとお鍋を囲うようにして座り、

茶がゆの歴史や、飯田さんの茶がゆにまつわる思い出の数々を伺い、

火にかける前のちょっとしたひと手間や火加減などを教わります。

今回の茶がゆ教室では、ヒノヒカリを用意しましたが、

お米の種類によって仕上がりにも違いが生まれるなど、

茶がゆを長年食べてこられた飯田さんの語るお話はどれも、興味深いものばかりでした。

次第にほうじ茶の香りが部屋全体に広がり、茶がゆの完成です。

まだまだ冷え込みの大きい日々の中、できたての茶がゆが

身体をぽかぽかと温めてくれます。

付け合わせのご飯のお供には、飯田さんお勧めの行法味噌を始め、

「食堂 竈」で用意した食材を中心に並べました。

さらさらの茶がゆが珍しいと驚かれる方もおられたり、

優し味わいに、お代わりを希望される方も。

少しお腹が満たされた後は、教室の前半に挨拶をしていただいた、

和菓子屋の店主こだわりの生菓子をいただきます。

食事中にも質問や感想が飛び交い、

和気あいあいとした雰囲気に包まれながら教室はお開きとなりました。

ちゃんぶくろ作りから始まり、長時間の開催でしたが、

ご参加いただいた皆さま、有難うございました。

皆さまのちゃんぶくろが、ほうじ茶色に染まってゆくのが楽しみです。